Di cosa parla quest post:

- Appennino luogo di vacanza

- La vita rurale sull’Appennino bolognese

- La pietra del Bolognese

- L’architettura spontanea dei piccoli borghi

- La casa balchionata appenninica

Appennino luogo di vacanza

Fuga in Appennino! Per la voglia di verde, di aria pulita, di silenzio. La media montagna è meta di un nuovo turismo legato allo sport, al trekking e ai cammini, come ad esempio la oramai famosissima Via degli Dei (che collega Bologna a Firenze attraversando l’Appennino Tosco Emiliano) e incentivato dal cambiamento climatico che vede la città diventare sempre più invivibile nei mesi caldi. Per questo sempre più frequenti sono gli interventi e i progetti per rendere l’Appennino accessibile e connesso.

Il territorio dell’Appennino bolognese è formato da 23 comuni montani e collinari. Lo spopolamento dei borghi e dei fondi rustici è avvenuto perlopiù dagli anni Trenta ai Cinquanta del Novecento, mentre in anni più recenti la montagna è stata rivalutata dai bolognesi alla ricerca di una nuova dimensione dell’abitare più a contatto con la natura. Allo stesso tempo la montagna viene scelta sempre più dalla popolazione di immigrati, per via degli affitti più accessibili.

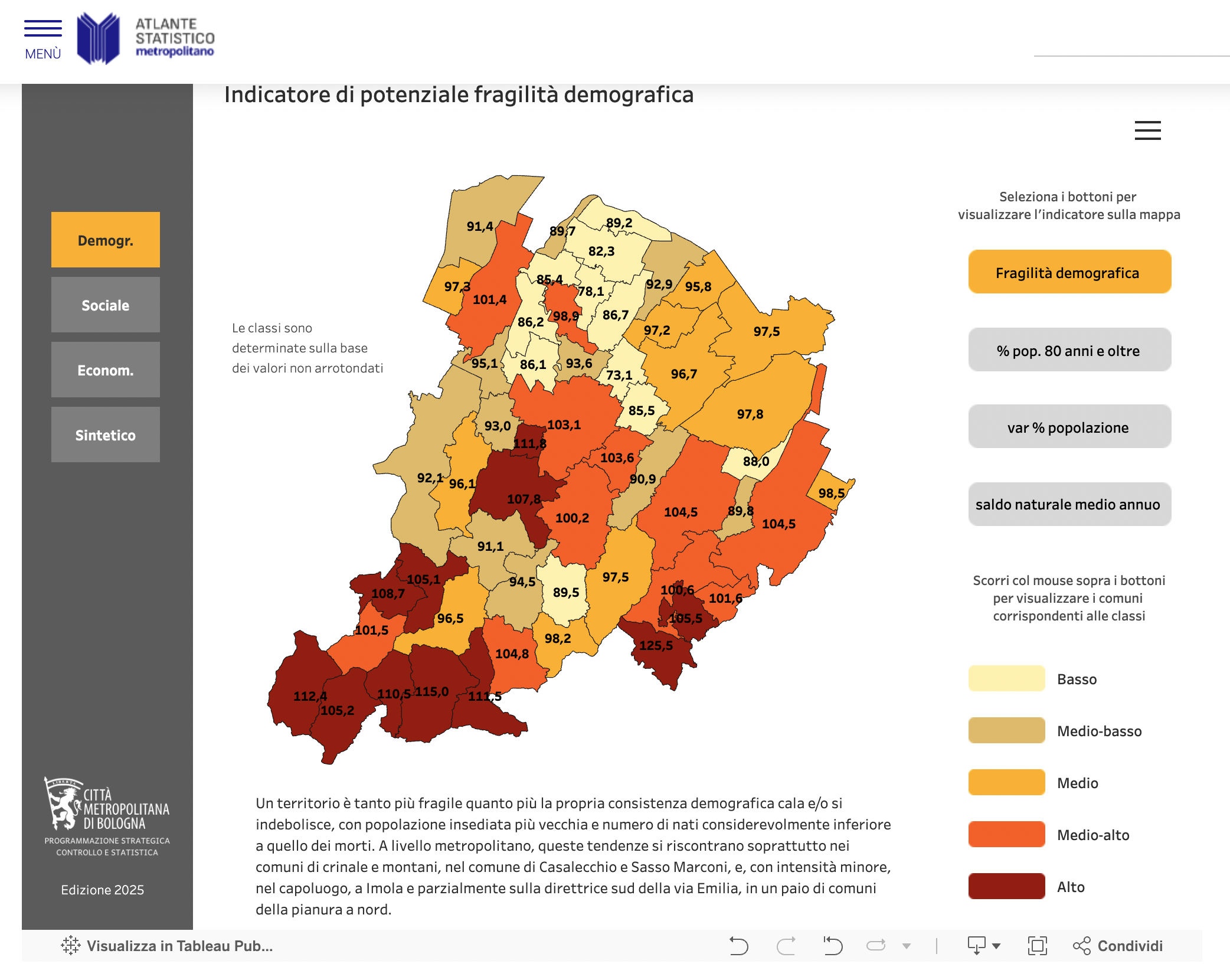

Il Rapporto Appennino 2019 (della Direzione generale Servizio Studi e Statistica per la programmazione strategica della Città metropolitana di Bologna) valuta indicatori demografici di “fragilità”, come ad esempio la popolazione over 80 e le famiglie composte da un unico membro, e tutti i Comuni montani presentano, da tempo, saldi negativi. Nelle Mappe della Fragilità nei Comuni della Città metropolitana (con dati consultabili relativi agli anni 2018 – 2024) viene misurata la potenziale fragilità demografica, sociale ed economica dei diversi territori e la montagna risulta la più fragile. Il reddito complessivo medio per contribuente è indicatore per la potenziale fragilità economica.

Insieme alla contrazione demografica, si ridimensiona il sistema produttivo. Il calo in agricoltura rispecchia l’andamento che si ha da anni nella Regione, con un pluriennale trend negativo, mentre, specie nelle vallate, si assiste in questi anni ad un consolidamento del settore dei servizi. Nel settore alloggio e ristorazione si registrano in diversi Comuni buone performance in termini percentuali. Idem per i settori arte, sport, intrattenimento ed altri servizi alle persone.

A partire dal cosiddetto “miracolo economico”, e per tutti gli anni Sessanta, mentre la popolazione sogna un lavoro e una casa in città, l’Appennino riscopre la propria vocazione turistica.

Il turismo in Appennino ha una tradizione. Prima riservato a fruitori d’èlite (le famiglie signorili dell’ancien régime), diventa più tardi appannaggio di villeggianti o amanti delle terme. A metà del Novecento, invece, il turismo vacanziero diventa un fenomeno di massa.

Negli anni ’60 scelgono di trascorrere le ferie sull’Appennino coloro che qui hanno le radici, genitori o parenti, ma anche chi si costruire la “seconda casa”. Quando mete più lontane e ambite diventano accessibili grazie all’internazionalizzazione del turismo di massa con i voli low cost, queste architetture andranno in disuso. Rimangono qui i vacanzieri del weekend, sopratutto italiani e emiliani, che costruiscono un legame affettivo con i luoghi, creando un turismo diffuso che contrasta il processo di abbandono dei residenti. Il 45 % del totale delle presenze italiane in Appennino è dato da tale turismo “interno”.

La vita rurale sull’Appennino bolognese

L’Appennino bolognese occupa quasi i due terzi del territorio provinciale ed ha caratteristiche che lo rendono difficile per gli insediamenti, con molta presenza di argille instabili e sterili. Qui si coltivavano solo alcuni versanti più stabili e meglio esposti, e la maggior parte del territorio era, ed è, occupato da boschi.

Dopo la seconda guerra mondiale, avviene una crisi irreversibile dei prodotti del bosco, che avevano avuto grandissima importanza nei tempi precedenti, come ad esempio la farina di castagne, determinando l’abbattimento dei castagneti in molte valli appenniniche.

Nell’Alto Appennino bolognese, poi, sopra i 1000 metri non ci sono più insediamenti. Monteacuto delle Alpi, il paese più alto, è a 915 mt ed è lungo un’antica via di transito verso la Toscana che nei secoli ha visto ampliare i suoi confini in queste valli. A questa quota i castagneti lasciano il posto a faggi e abeti e alle praterie d’altitudine che hanno permesso un’economia legata al bosco e alla pastorizia. Basti pensare che la patata si affiancò alla castagna nella poverissima dieta dei montanari solo nel 1800.

Storicamente un’economia di sussistenza ha vincolato gli abitanti di queste zone a modelli di vita obbligati, ad una vita povera in abitazioni spesso umide, male illuminate da finestre che erano piccole per ripararsi dal freddo, e fumose per via dei focolari sempre accesi, dove si faticava dall’alba al tramonto e dove l’aspettativa di vita, nel Novecento, era di meno di cinquant’anni di età.

Faceva parte di questa economia l’utilizzo dei materiali locali, perchè troppo costoso in tutti i sensi sarebbe stato trasportare materiali da luoghi più distanti. Per questo, dall’antichità fino ai tempi recenti dell’avvento del cemento armato, si sono utilizzati pietra e legno locale per le costruzioni.

Nelle architetture di pianura i materiali edilizi erano i mattoni, le coperture erano di coppi in laterizio, perchè numerose erano le fornaci dove si impastava e cuoceva l’argilla. I coppi si diffusero anche nelle zone montane, perchè le lastre in pietra per le coperture non sempre erano disponibili e richiedevano robuste strutture in legno per sostenere i tetti. Inoltre, fin dalla metà del Duecento, furono proibiti i tetti in paglia che prendevano fuoco facilmente.

La pietra del Bolognese

I “macigni” e le “piagne”

I muri delle case dell’Appennino (come spesso accadeva in pianura) erano in ciottoli di fiume spezzati in due per ottenere le facce piane o disposti a lisca di pesce, intervallati da alcune file di mattoni per garantirne la regolarità.

Gli spigoli erano ovunque fatti di grossi massi squadrati di arenaria, per essere solidi e garantire sicurezza alla struttura, mentre le murature potevano anche essere fatte di blocchi di calcare alberese inglobati in argille.

I “macigni” di arenaria grigia erano diffusi. L’arenaria è una roccia che stratifica e quindi era abbastanza semplice ricavare delle lastre, ovvero le “piagne”, lastre sottili usate per i tetti e i pavimenti (specie nell’Alto Appennino). Quelle più spesse venivano usate come mattoni “conci”, le più grandi diventavano blocchi per architravi, gradini, sedili ecc.

Le pietre e i gessi

Molti palazzi del bolognese sono fatti di un’arenaria chiamata pietra di Varignana che col tempo tende a sfaldarsi, per cui oggi le superfici appaiono erose. Più resistenti sono altre arenarie appenniniche e romagnole da cui la famosa “pietra serena” dei palazzi fiorentini.

Nel Bolognese un’altra pietra da costruzione è il gesso macrocristallino detto selenite, facile da reperire, morbido da lavorare, con il quale si sono costruiti e decorati molti palazzi cittadini. Il gesso veniva poi anche usato e commercializzato come polvere ovvero materiale per intonaci e stuccature.

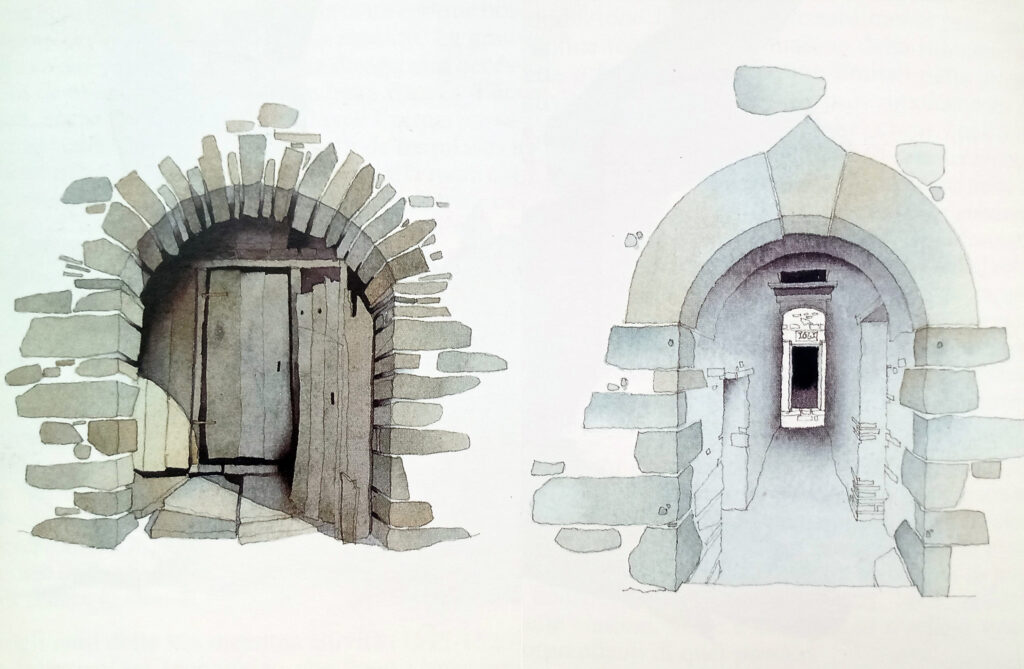

Le costruzioni medievali hanno poderosi muri basali, mentre quelli destinati ad essere intonacati avevano conci più piccoli. Quello che stupisce è la perizia tecnica e la sapienza dei costruttori che dovevano avere grandi nozioni di staticità per poter creare costruzioni che hanno resistito per secoli.

Parliamo cioè di una “conoscenza sedimentata dell’arte di costruire” che il mondo contadino possedeva e che, forse, non sapremmo più ripetere.

Le pietre dipinte

Gli edifici in pietra della valle della Limentra (ovvero nella alta valle de Reno) sono esempi di architetture in via di estinzione, per le quali l’artista Bill Homes ha composto una “lirica dei sassi” tratteggiandole nei suoi acquerelli che sono arte e insieme documentazione di queste costruzioni rurali.

La valle era punto di passaggio tra Pistoia e Bologna, quindi tra Stato Pontificio e Granducato di Toscana, scenario di lotte militari. La valle è ricca quindi di pietre e acqua e nel 1500 si impiantarono molte ferriere, perchè la lavorazione del ferro estratto dall’Elba necessitava di molta acqua e legname per le fusioni. In particolare si sviluppò una tecnologia di lavorazione del ferro per le armature del Granducato, attività che ridusse drasticamente le foreste a quell’epoca.

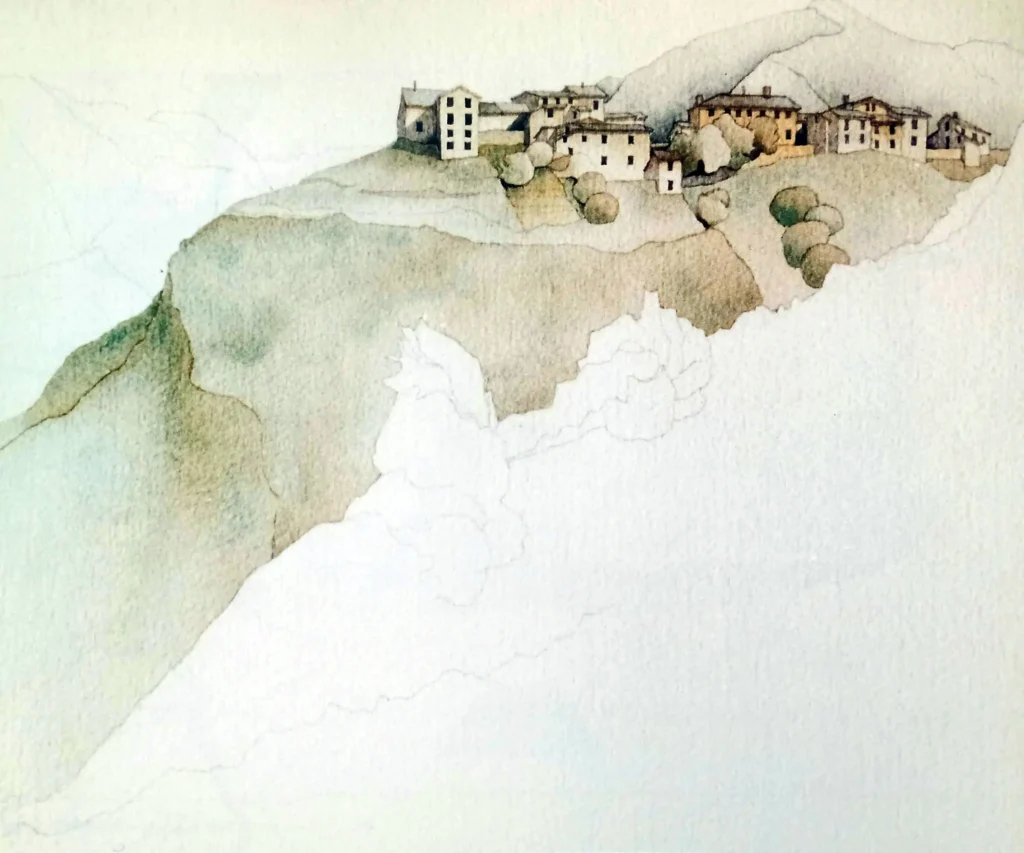

Il Fiume, come viene chiamato dagli abitanti, ha frequenti piene e cambia il suo aspetto, creando pozze e cascate. La roccia anche qui è arenaria stratificata, quindi adatta alla forestazione, alternata a marne, dette galestro in Toscana, più adatte all’agricoltura. Le pietre di arenaria vengono dalle numerose cave locali e quasi sempre murate con terra. Molto spesso i muratori sfruttavano al meglio la conformazione del suolo esistente, come spuntoni e rocce, per costruire rifugi e capanne. A differenza dei paesi del fondovalle, quelli in alto erano fortificati e in posizione dominante, formati genericamente da piazzette successive poste lungo la cresta e collegate da una sola strada delimitata dai grossi muri delle costruzioni.

L’architettura spontanea dei piccoli borghi

Nell’Appennino la varietà di stili architettonici è maggiore, forse perchè i modelli urbani non sono arrivati fino lassù a diffondere uno stile univoco. Le proprietà erano piccole e frammentate al bosco, le famiglie operavano con immutate tecniche tramandate di generazione in un approccio conservatore che ha preferito costruire in muratura fino al 1800. I dislivelli dei terreni e il fatto che le costruzioni si formavano sovrapponendosi per necessità le une alle altre, formarono nuclei di abitazioni disomogenei.

Le pendenze dei crinali, la sicurezza del terreno, la disponibilità di pietre, lo spazio a disposizione, le pareti di roccia in cui si ricavavano le abitazioni, gli uomini disponibili, la paura dei saccheggiatori hanno dato vita ad una “architettura spontanea”, oggi difficile da rintracciare e studiare, che non seguiva i modelli urbani che tardavano ad arrivare in montagna, e di cui è difficile trovare stilemi certi.

Di certo le case erano spesso raccolte in piccoli borghi, per potersi difendere ed aiutare reciprocamente. Nel 1783 vengono censiti più di trecento borghetti nell’Appennino bolognese, spesso legati alle pievi religiose e cuore delle civiltà montanara, come ad esempio la Pieve di Roffeno considerata “il più significativo edificio religioso romanico della montagna bolognese”.

La maggior parte sono scomparsi, ma alcuni rimangono quasi intatti come ad esempio il borgo La Scola, ma anche Carvino, Luminasio, Vedegheto, Pieve di Casio, Monteacuto Ragazza, Ca’ di Masina, Stanco di Sotto, il castellaccio d’Affrico.

Nel borghetto gli animali vivevano con gli uomini, erano protetti da spesse mura e sottopassi creati per ricavarne passerelle ad uso difensivo e sbarrabili con portoni. Le case erano contadine, magari con l’eccezione di una o più case padronali. Gli animali da cortile razzolavano per le strade, le stalle e i fienili stavano ai margini e molti erano gli edifici ad uso di tutti come la chiesa, il forno e il lavatoio.

Vicoli, sottopassi e piazzette creano una microtopografia che li rende unici, ognuno con uno spazio di vita proprio.

Nella montagna più alta, borghetti e case sparse venivano costruite sui pendii pianeggianti, e solo in quelli esposti a sud, ma non nei fondovalle che erano bui e freddi. Le case di pendio infatti avevano una tipica struttura scalare, ovvero addossate le une alle altre con altezze via via degradanti.

Nonostante la povertà e la semplicità delle costruzioni, spesso comparivano elementi decorativi di rara eleganza in portali e architravi.

La casa balchionata appenninica

La casa in sasso dei montanari era un’abitazione semplice, diffusa un po’ ovunque nell’Appennino. Aveva muri in pietra, piccole finestre, il tetto a capanna e in pendenza. Era di frequente posta sul pendio perchè le poche superfici pianeggianti erano destinata all’agricoltura. In questo caso la struttura assumeva forme diverse in base ai diversi punti di osservazione. All’abitazione si accedeva da monte, perchè il bestiame stava nella parte bassa.

Le case poste sui crinali invece avevano una scala esterna che portava ad un balcone coperto, presente in molte varianti, e che permetteva l’accesso al secondo piano, detto “balchio”, da cui “domus balchionata” citata nei documenti del 1300. In questo loggiato si apriva il forno e il sottoscala ospitava il porcile.

Abitazioni più ricche avevano veri camini invece dei semplici focolari, finestre più ampie e maggiori decorazioni ad opera dei Maestri Comacini, esperti nel taglio della pietra e che si esprimevano in portali, finestre, vasche e sedili, intagliando motivi ornamentali e geometrici, carichi di simbologia come stelle, spirali, rosette dette “celtiche”. Inoltre la scala esterna talvolta si prolunga in una loggia sorretta da colonnine monolitiche in arenaria.

La bellissima Pieve di Roffeno ci restituisce, ben conservato, un raro esempio di scala esterna coperta con stilate in legno.

Alberi sacri come le querce, simboli di forza, venivano piantati in prossimità delle case, ma anche biancospino (contro streghe e animali velenosi) rosmarino e secolari siepi di bosso, dal legno resistente e prezioso per vari utilizzi, introdotto in Appennino dai longobardi.

Di cosa parla quest post:

- Appennino luogo di vacanza

- La vita rurale sull’Appennino bolognese

- La pietra del Bolognese

- L’architettura spontanea dei piccoli borghi

- La casa balchionata appenninica

I contenuti di questo articolo sono tratti da:

Mario Vianelli. Abitare la terra, edifici rurali del Bolognese. Centro Divulgazione Agricola. 2003.

Bill Homes. Le pietre dell’Alta Limentra Orientale. (Gruppo di studi Alta Valle del Reno – Porretta Terme, Società Pistoiese di Storia Patria – Pistoia). 1996.

Lascia un commento