- Da quando l’architettura rurale è oggetto di interesse?

- La casa rurale: caratteristiche

- I casali emiliani: architettura tipica

Quando territorio e architettura si integrano in modo armonico generano bellezza. Natura e presenza umana sanno fondersi in un abbraccio per dare vita a un’estetica propria. Questo avviene nei nostri antichi borghi e città, ma anche, a maggior ragione, in molti esempi di architettura rurale storica.

Da quando l’architettura rurale è oggetto di interesse?

All’incirca dai primi decenni del Novecento si svolgono ricerche sul paesaggio culturale. Il paesaggio culturale è il paesaggio creato dall’uomo, dove cioè la natura porta i segni dell’opera dell’uomo raccontandone la storia.

Da lì in poi gli studiosi si sono interessati alle diverse tipologie edilizie regionali e a come i villaggi si formano o si disperdono, a come la forma delle case si lega al lavoro dei campi e alla sua evoluzione storica e economica.

Nel 1936 alla triennale di Milano fa il suo ingresso il tema del valore estetico della casa rurale. Del 1937 è la mostra sull’architettura rurale bolognese a cui seguono studi e collane editoriali. Nel 1950 vengono censite le forme principali delle dimore rurali in un atlante. All’inizi degli anni ’50 fanno il loro ingresso la casa rurale della pianura emiliana e quella romagnola all’interno di una collana di studi del CNR che uscirà in 29 volumi.

In Emilia Romagna si identificano diverse tipologie di case rurali legate al luogo e allo stile di vita, in linea con ciò che in Francia era lo studio dell’habitation rurale. L’architettura tipica dei casali emiliani è per molti versi simile a quella francese.

La domus rustica.

L’edilizia rurale viene studiata già dagli antichi. A partire dai classici per arrivare al Rinascimento e all’Illuminismo, l’interesse delle classi intellettuali e politiche verso le case agricole è legato all’esigenza di migliorare le condizioni di vita dei contadini.

Sappiamo che la domus rustica romana di età repubblicana era una casa a corpo unico che comprendeva abitazione e stalla.

La sua “corte”, elemento tipico delle case rurali, deriva dalla casa romana ad atrio. Per questo nella villa rustica gli ambienti destinati a uomini e animali sono disposti intorno a un peristilio su tre lati, mentre nel quarto è presente un muro con un portale di ingresso.

Dalla prima metà del II secolo a.C. si diffonde la villa a elementi separati, anch’essi protetti da un muro di cinta. In età imperiale si sviluppa il latifondo e la domus rustica diventa villa di campagna.

Ma come doveva essere la fattoria degli antichi?

La buona e ricca fattoria deve avere certe caratteristiche: deve essere solida, salubre, ben esposta, avere vasi, frantoi e orci, un abbeveratoio, manodopera disponibile, città e strade comode e vicine.

Nel De re rustica, opera di Marco Terenzio Varrone scritta nel 37 a.C., compare una considerazione fondamentale sul modo di costruire la casa e cioè: «molti caddero in errore per non badare alle proporzioni del fondo, perché alcuni fecero la casa più grande, altri più piccola di quanto fosse necessario e pure l’uno e l’altro è contrario all’economia domestica e al profitto, poiché più grandi sono gli edifici e più costano nel fabbricarli come nel mantenerli; quando sono minori di ciò che richiede il podere le raccolte si guastano».

Secondo Varrone, la casa rurale deve quindi avere stanze proporzionate al tipo e alla quantità dei beni che si producono, ma non solo: le stalle devono essere costruite in un luogo che sia caldo d’inverno, la cucina deve essere vicina a dove si lavora, la camera da letto vicina alla porta per controllare chi viene e chi va durante la notte, il cortile deve avere portici grandi per riparare dalla pioggia carri e attrezzi, mentre il granaio sarà un portico aperto verso l’aia dove si trebbia il grano.

Da Vitruvio (De architectura, tra il 33 e il 14 a.C.) sappiamo che la cantina deve essere esposta a nord per evitare che il vino soffra una temperatura troppo alta, mentre la stanza dell’olio deve avere aperture a sud per evitare il congelamento. I granai devono essere esposti al vento “greco” (grecale, da nord-est) per favorire la ventilazione. Fienili e magazzini rimangono fuori dalla villa per il pericolo di incendi.

La casa rurale: caratteristiche.

Nel 1938 viene fondata una collana di studi Ricerche sulle dimore rurali in Italia per il Centro Studi per la Geografia Etnologica dell’Università di Firenze. Sono 29 volumi che escono fino al 1970 e che analizzano il contesto rurale in diverse zone della penisola. La collana si conclude con un volume dal titolo La casa rurale in Italia. Qui sono descritte le tipologie di casa agricola presenti sulla penisola, differenti tra loro in relazione al tipo di agricoltura dei diversi territori.

Le tre tipologie base di casa rurale.

Vediamo quali sono le caratteristiche della casa rurale. Le “forme italiche” principali sono tre:

- la casa a corpo unico, dove l’abitazione è sovrapposta alla stalla. Questa tipologia è presente negli Appennini ed è la più semplice. Si diffonde dove lo spazio è ridotto e nelle zone più povere perchè tutto si concentra in un unico fabbricato.

- la casa a elementi “sparsi o multipli” detta anche “a elementi separati”. Questa è una tipologia più complessa, con diversi edifici e si trova nella pianura padano-veneta e emiliana dove probabilmente è nata. Abitazione e “rustico” sono distanti l’una dall’altro.

- le forme complesse con gli ambienti disposti intorno a una “corte”, cioè intorno a uno spazio chiuso quadrangolare. Si diffondono in area lombarda e piemontese.

Ma da dove viene la corte?

La corte rurale è presente in tante regioni d’Italia ed è molto diffusa nella valle padana, dalle cascine delle risaie piemontesi al bergamasco, alla bassa milanese fino alle corti cremonesi e mantovane.

La sua origine è, come già detto, nella villa rustica romana che aveva un atrio centrale. Poi si trasforma nella curtis altomedievale, ma anche nel chiostro monastico.

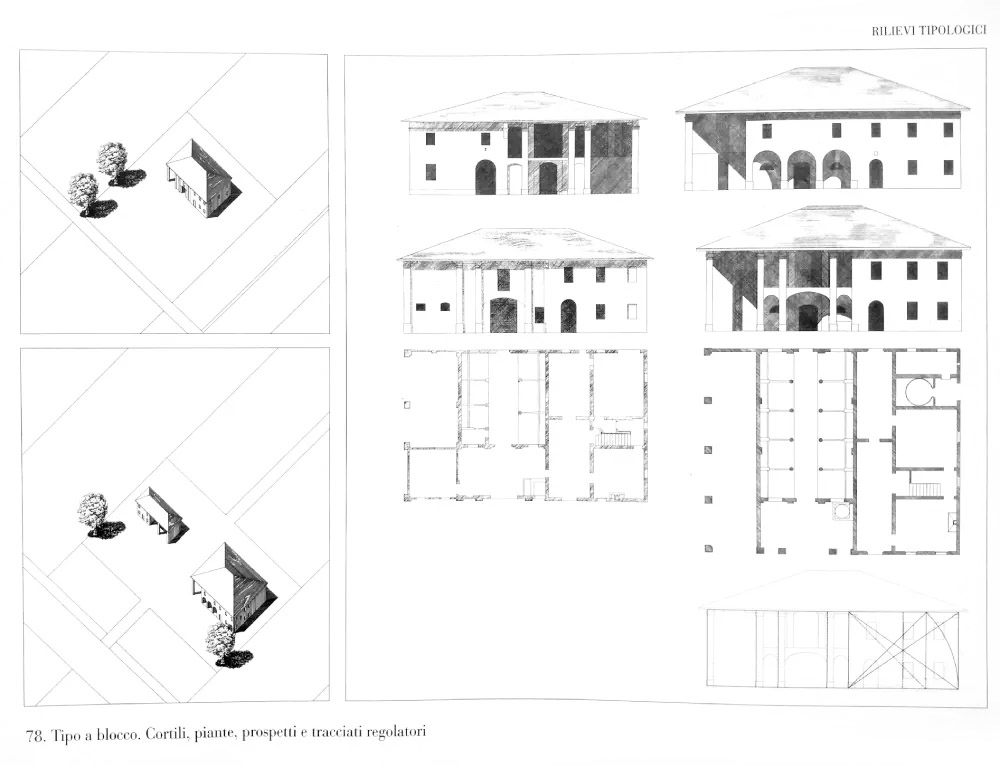

Si considera corte sia lo spazio centrale quadrangolare, di regola chiuso, intorno a cui si dispongono ordinatamente i fabbricati uniti o comunque in stretta continuità tra loro, come la cosiddetta corte lombarda, sia l’insieme di edifici separati disposti intorno a uno spazio aperto centrale come è presente invece nella pianura emiliana.

Le tipologie della casa rurale francese.

In Francia gli studi sulla casa rurale sono già avviati da tempo. Nel 1920 esce un saggio sugli Annales de Géoghaphie dal titolo: L’habitation rurale en France. Essai de classification des principaux types. Un testo fondamentale che classifica i principali tipi edilizi francesi.

La casa elementare francese

La tipologia più diffusa sul territorio francese è “la casa elementare” composta da corpi giustapposti lungo l’asse longitudinale (cioè in fila) con i vani aperti verso l’esterno, dove la porzione di casa dove il contadino abita è annessa a quella dove lavora.

Abbiamo così disposti “in linea” uno dopo l’altro la cuisine (cucina), la chambre (camera), la grange (fienile), l’étable (stalla), la chambre ou débarras (deposito) insieme nello stesso edificio e sotto lo stesso tetto.

Anche nella pianura emiliana la casa rurale “a corpi giustapposti” è la più diffusa e si presenta con innumerevoli variazioni.

La variante “lorraine”

Gl studi francesi distinguono il tipo lorraine in zona pedecollinare: qui la disposizione delle funzioni è lungo l’asse trasversale. Si entra da un portale in un atrio, cioè un ampio spazio interno che ha un doppio ingresso e ricorda la loggia (o androne) passante dei casali della nostra pianura emiliana.

La casa “in ordine chiuso” (o a corte chiusa)

Nella “casa in ordine chiuso” (che noi chiamiamo casa “a corte chiusa”) gli edifici si dispongono su 4 lati a formare una “corte” interna. La tipologia deriva dalla domus romana e ogni edificio può avere diversa altezza e un tetto autonomo.

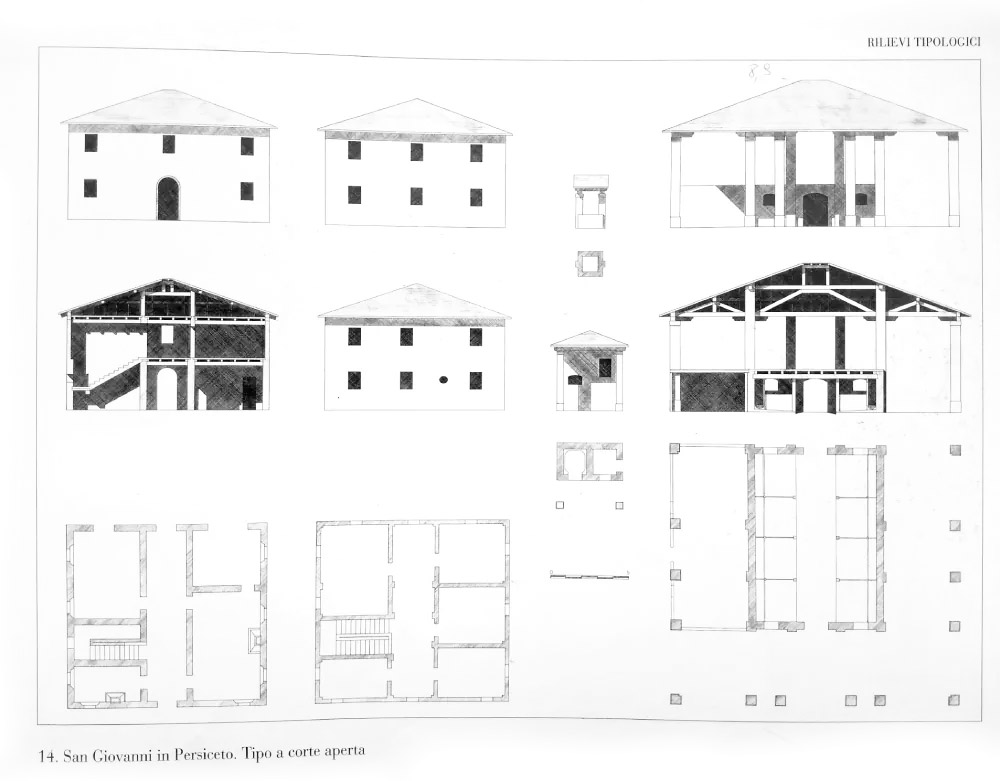

La “casa in ordine sparso” (o a corte aperta)

La “casa in ordine sparso” (che noi chiamiamo “a corte aperta”) deriva dalla necessità di tenere separati gli animali dall’abitazione, ma di occuparsene comodamente avendo spazi recintati. Questa tipologia è tipica dei litorali (Fiandre, Picardie e Haute-Normandie) dove si diffonde la pastorizia, in luoghi dove il clima è più mite e il bestiame può stare all’aperto.

La casa “a elementi sovrapposti”

La casa “a elementi sovrapposti”, infine, è su più piani, ha la stalla al piano terra, mentre cucina e camere sono al primo piano, il fienile è addossato al primo piano e separato da un muro dall’abitazione. Si diffonde nel zone montane, dove lo spazio è ridotto, ma è poco salubre perchè le esalazioni della stalla arrivano ai piani superiori.

I casali emiliani: architettura tipica.

I casali in mostra.

Una mostra (settembre 2023-gennaio 2024) dal titolo Architettura e fotografia nelle campagne dell’Emilia Romagna, promossa dal dipartimento di Architettura dell’università di Bologna, ha unito nell’area espositiva del Mambo i rilievi di Maura Savini e le fotografie di Guido Guidi, fotografo paesaggista del secondo novecento.

Fotografia e architettura sono da sempre amiche. Sono due modi per indagare il territorio, il suo paesaggio e la sua identità.

Osservare le piante e i prospetti dei vecchi casali immediatamente ci pone a contatto con la loro qualità funzionale ed estetica. Ritrovare nelle fotografie le linee del progetto è un gioco stimolante!

L’occhio si ferma con piacere sulle facciate punteggiate dagli scuri delle finestre e mosse dalle logge che si aprono verso l’interno. Le fotografie di Guidi sostano sulle luci e sui dettagli, sul calore dei ferri arrugginiti, sui muri dipinti di una “tappezzeria” contadina meno costosa.

I porticati sotto i quali scorrono le luci durante le ore del lavoro nei campi e si addensano le ombre ristoratrici nelle giornate di calura sono meravigliosi! La corrispondenza tra casale e fienile nelle corti aperte è in molti casi poetica: due architetture gemelle, ma ognuna con un’identità forte. Difficile non pensare che bello sarebbe riportarli a nuova vita.

La casa colonica della pianura emiliana.

Le case rurali nella pianura emiliana sono varie per forma e aspetto. La dimensione dei fondi ne determina la grandezza: nel ferrarese arrivano ad ospitare 20-25 persone, cioè vi convivevano anche 4 o 5 famiglie. Più ridotti sono quelli nel modenese e reggiano con 10-15 occupanti.

Caratteristiche comuni

- La tipologie principali sono: il tipo a “a elementi separati” (detta anche “casa in ordine sparso” o “casa a corte aperta”) che si diffonde a est della pianura emiliana e il tipo “a corpo unico“. Gli edifici separati tra loro permettono di avere spazi liberi per far passare animali e carri, inoltre stalla e casa sono distanti e quindi più salubri.

- Nel bolognese la disposizione di casa e rustico (tipo a elementi separati) è con gli assi tra loro perpendicolari e i fronti disposti a “squadra” (senza però che gli spigoli dell’abitazione e del fienile vengano a toccarsi). Nel modenese spesso le facciate principali si fronteggiano. Nel ferrarese invece sono in linea tra loro. Più corretto quindi è considerarli non “in ordine sparso” bensì “a corpi separati” perchè gli edifici non sono disposti in modo casuale, ma secondo un ordine geometrico: a scacchiera, a squadra, in linea o contrapposti.

- Ogni casale aveva fabbricati di servizio destinati all’autosostentamento di chi vi abitava: c’erano il pozzo per l’acqua, il forno per fare il pane, il pollaio, la legnaia. L’orto è sempre presente. Nel reggiano specialmente è presente il caseificio.

- Una tettoia (“casella” per la canapa nel bolognese o “barchessa” per la paglia nel modenese) aperta e pilastrata completava il nucleo e serviva anche per il ricovero degli attrezzi.

- Il porticato che circondava stalla e fienile su un lato o più lati poteva essere di notevoli dimensioni, anche a doppio volume e suddiviso da un solaio. Spesso aveva archi a sesto ribassato in facciata oppure architravi in legno.

- Di norma l’esposizione dei fabbricati è a sud per avere maggior calore. Ma non c’è una regola fissa, la casa è preferibilmente orientata a ovest e la stalla a est perchè sono legate ai riti quotidiani del lavoro agricolo.

- La disposizione delle stanze è stabile: cucina e cantina al piano terra, camere da letto al primo piano, granaio nel sottotetto. La stalla è chiaramente al piano terra, il fienile al primo piano.

- Talvolta è presente la torre colombaia in case coloniche dette appunto “a torre”. Le torri colombaie potevano anche essere strutture a sé stanti, si sono diffuse fin dal medioevo e avevano anche funzione di avvistamento e di deterrente verso gli attacchi di briganti.

L’uso del mattone

Una caratteristica specifica è quella dell’impiego massiccio del mattone cotto. Le case rurali emiliane sono costruite in mattoni e spesso i fienili hanno decori realizzati con mandolati ovvero graticci di mattoni straordinariamente belli. Le pareti cioè sono traforate con mattoni o elementi in cotto che seguono una disposizione geometrica ad alveare e creano trame. Questo per garantire la circolazione d’aria. Spesso i muri sono forati da asole a rombo o rettangolari e rosoni.

Le case su strada.

Villaggi, casali e case isolate si trovano anche allineate su strada. Questa disposizione è presente sia in Emilia Romagna che in Veneto e nel piacentino. Questo perchè nei territori di bonifica le strade sono costruite nei punti in maggior rilievo, quindi più asciutti, e con esse le abitazioni.

Questa tipologia è tipica della bassa pianura padana: i villaggi si sviluppano lungo i canali, sugli argini e sulle strade che uniscono i centri più importanti.

Le strade, infatti, sono le prime costruzioni che la bonifica porta con sé e spontaneamente hanno fatto sorgere a ridosso le case rurali, ma anche interi paesi. Questo ha creato un paesaggio tipico: un po’ di “West” anche in Emilia!

I riferimenti storici e tecnici contenuti in questo post sono tratti dalla consultazione e lettura della Tesi di dottorato di Beatrice Celli, Architettura rurale nella pianura modenese. L’origine della forma e lo studio della composizione (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Scuola di Dottorato in Ingegneria Civile e Architettura Dottorato di Ricerca in Architettura.)

Maura Savini, La fondazione architettonica della campagna, L’artiere edizioni Italia. 1999.

Di cosa parla questo post:

Lascia un commento